Erzgebirge 1967 - "Die Flucht"

Von Sachsen über das Erzgebirge, bei Klingenthal über die Grenze in die Tschechoslowakei und dann bei Eger (Cheb) über die Grenze nach BayernVorwort

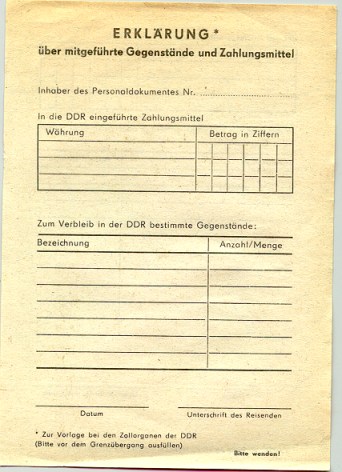

Diese authentische Schilderung meiner Flucht über zwei Grenzen von der DDR über die Tschechoslowakei nach Westdeutschland ist ein Beitrag gegen das Vergessen. Ein Stück Erinnerung an das wohl letzte traurige Kapitel deutscher Geschichte, wie sie heute immer mehr nur von denen verstanden wird, die dabei waren. Ein auf wenige Seiten zusammengefasster dramatischer Schluss eines Lebensabschnitts in der ehemaligen DDR. Nicht die Zustände und Lebensbedingungen in dieser letzten deutschen Parteidiktatur sind hier Thema der Niederschrift, sondern der Leser soll sich selbst seine Vorstellung darüber machen, wie es in einem Regime ausgesehen haben könnte, das keine Mittel scheute, um seine eigenen Bürger mit Kriegsfront üblichen Sperranlagen und Schießbefehl am Verlassen Ihres Machtbereichs zu hindern. Bewusst hatte ich gerade diesen Grenzabschnitt ausgesucht. Er bot noch das geringste Risiko für eine Flucht. Hier waren keine Tretminen vergraben und keine Selbstschussgeräte am Zaun montiert. Aber schon hier an den Strapazen und Gefahren dieser Fluchtschilderung möge der Leser erkennen, was es für den Einzelnen bedeutete, die DDR verlassen zu wollen. Angesichts dieser vielseitigen Gefahren für Leib und Leben erscheinen auch die sogenannten Mitläufer in einem anderen Licht. Sie haben sich verständlicher Weise arrangiert mit dem Staat, denn sie konnten Ihn nur unter Einsatz ihres Lebens verlassen.

Eine Nacht im Spätsommer; die Luft war kühl und der Himmel sternklar. Die untergegangene Sonne hatte auch die Wärme des Tages mitgenommen. Aber die Kälte störte mich wenig, nur die gute Sicht könnte mein Vorhaben gefährden. Ich lag am Waldrand und schaute über die Lichtung. 300 Meter vor mir sah ich die ersten Baumreihen eines kleinen Waldstreifens, der für mich die letzte Deckung bedeutete. Trotz der fortgeschrittenen Stunde, es war so gegen 20 Uhr, konnte ich noch Einzelheiten zwischen Baum und Strauch am Waldrand erkennen. Einzelheiten in der Größenordnung eines Menschen wären nicht zu übersehen. Ich sah aber Niemanden auf der anderen Seite der Lichtung. Das beruhigte mich keineswegs. Ich wusste, dass die Grenzsoldaten nicht nur auf Patrouille gehen, sondern auch aus der Deckung heraus Ihren Grenzabschnitt beobachten. Oft sind sie mit Nachtgläsern ausgerüstet und haben auch noch einen auf Menschenjagd abgerichteten Grenzhund dabei. Würde diese schlimmste Möglichkeit zutreffen, wäre meine Reise hier ohnehin zu Ende. Man hätte mich längst gesehen und auch schon im Visier der Kalaschnikow. Lange, anstrengende Nachtmärsche haben bei mir ihre Spuren hinterlassen. Mein physischer Zustand war nicht der Beste. Während ich noch zögerte die Lichtung zu überqueren, schoben sich die ersten Wolken vor den Mond. Neunzehn Tage war ich nun schon unterwegs, meistens nachts und im unwegsamen Gelände. Jeder weitere Tag würde meinen Zustand nur noch verschlechtern. Gerade jetzt, so kurz vor dem Ziel, wird die Gefahr am größten und mir ist klar, dass eine falsche Reaktion oder eine Fehleinschätzung im ungünstigsten Fall mein Leben kosten könnte. In den letzten Tagen war ich nur noch bei Dunkelheit unterwegs, denn nur dann hatte ich ausreichende Sicherheit. Am Tage kampierte ich dort wo mich die Morgendämmerung erreichte. Das war meistens in einem Dickicht an irgendeinem Waldrand. Von dort machte ich mich dann wieder auf den Weg, sobald die Abenddämmerung hereinbrach. Nun bin ich etwas beunruhigt, weil ich mich in den vergangenen Nächten selbst dabei ertappte wie ich bestimmte Verhaltensmuster, die zu meinem persönlichen Schutz notwendig waren, einfach nicht beachtete. In diesem Zustand äußerster Nervenanspannung und physischer Erschöpfung nimmt die Risikobereitschaft zu und die Konzentration lässt nach. Viel habe ich erlebt auf diesem langen, einsamen Marsch. Meine Gedanken springen zurück, hin zu den ersten Tagen meiner Flucht; sie waren noch leicht und unbeschwert. Der Weg vom Zwickauer Bahnhof Richtung tschechischer Grenze führte mich, nachdem ich die letzten Häuser der Stadt hinter mir gelassen hatte, leichten Schrittes über Wiesen, durch Wälder und abgeerntete Felder. Bei Tage lag ich am sonnendurchfluteten Waldrand und nachts wies mir der Polarstern am klaren Himmel die Richtung nach Süden. Aber noch bevor eine Woche verging, war mein mitgeführter Proviant verbraucht, das Wetter schlug um und die Probleme fingen an. Die Tage wurden grau und die Nächte kalt und nass. Der bewölkte Himmel ließ mir oft auf meinem Marsch den Wald als dunkle Wand erscheinen. Die ersten Höhenzüge des Erzgebirges hatte ich erreicht, viele lagen noch vor mir und ich ahnte damals noch nicht welche Strapazen bei der Durchquerung dieses Grenzgebirges auf mich warteten. Von meinem erhöhten Standpunkt aus konnte ich damals über Wiese und Wald hell strahlend die grünen Schriftzüge einer Leuchtreklame erkennen. Sie wurden sogleich Orientierungshilfe für meinen Nachtmarsch. Näherkommend war ich dann freudig überrascht, dass ich im grünen Schriftzug die mir wohl bekannte und vertraute Leuchtreklame von „Wernersgrüner Pils“ erkannte. Umgeben von nächtlichen Schatten tat es gut, wieder etwas Vertrautes zu sehen, welches Erinnerungen wachruft an Geborgenheit und Freunde. Ein gespenstisches Rauschen vor mir tönte damals durch den Nebeldunst an mein Ohr. Ich ging vorsichtig über das taunasse Gras einer Waldwiese. Der bedeckte Himmel erlaubte in dieser Nacht nur wenige Meter Sicht. Das unheimliche Rauschen war nun direkt vor mir, es schien aus der Tiefe zu kommen. Aber außer einem dunklen Fleck vor mir am Wiesengrund konnte ich nichts sehen. Beim nähertreten erkannte ich dann einen großen, gußeisernen Deckel unter dem die Geräusche aus der Tiefe emporstiegen, die so gespenstisch durch die Nacht an mein Ohr drangen. Die Verbindung über die „Wernersgrüner“ Leuchtreklame zur Pils-Brauerei war schnell hergestellt. Ich stand hier an der Quelle des Bieres, mit dem ich viele gemütliche Stunden in fröhlicher Runde verband. Aus diesem Brunnen habe ich getrunken, immer wenn ich aus besonderem Anlass ein Glas „Wernersgrüner Pils“ in der Hand hielt. Es ist schon seltsam, wo einen das Schicksal hinführt, dachte ich damals. Noch seltsamer finde ich diese Einblendungen aus meiner Erinnerung. Sie liegen weit zurück und sind doch so klar im Detail. Aber hier und jetzt stören diese Erinnerungen. Ich muss mich konzentrieren und die Sinne wach halten auf das was mich da vorne erwartet. Immer größere Wolkenfelder schoben sich vor den Mond. Sein Licht erhellte nur noch in kleinen Abständen das Gelände vor mir. Ich konnte mein Versteck im Unterholz am Waldrand verlassen. Jetzt wünsche ich mir nur noch Regen, einen richtigen Landregen so wie in den vergangenen Nächten. Gestern noch hatte ich ihn verflucht, denn er nahm mir die Orientierung, so das ich im Kreise lief. Es ist schon sehr deprimierend, sich eine Nacht mühsam durch unwegsames Gelände zu schlagen und dann am Morgen feststellen, die Gegend kennst du doch. Von hier bist du doch losgegangen. Da hatte ich vergeblich zum Himmel geschaut um wenigstens grob meine Richtung an Hand der Sternenbilder festzulegen. Jetzt aber für diese letzte Nacht, für diese letzten Stunden dieses so aufreibenden Marsches wünsche ich mir diesen Regen. Aber damit kann ich nun nicht mehr rechnen und so bin ich schon froh, dass sich wenigstens die Sichtverhältnisse weiter verschlechtert haben. Ich bin nun entschlossen diese letzten Kilometer hinter mich zu bringen. Meinen Rucksack, der mir fast drei Wochen als unentbehrliches Behältnis beim Marsch und als Kopfkissen in den Ruhe- und Schlafpausen gedient hat, habe ich schon vergraben. Es ist das letzte was ich auf dieser Seite zurücklassen werde, sagte ich mir. Meine Papiere befanden sich nun in einem wasserdichten Folienpaket unter der Kleidung auf meine Brust gebunden. Auf allen Vieren kriechend, bewegte ich mich über den mit Heidekraut und Grasbüschel bewachsenen Boden über die Lichtung bis zum gegenüberliegenden Waldsaum. Dieser letzte Waldstreifen bestand nur aus einigen Baumreihen. Am Vortage hatte ich mir von einem etwas erhöhten Standpunkt das Gelände angesehen. Dieser Erkundungsgang war nicht ungefährlich, denn in diesem Gebiet musste ich ständig mit einer Patrouille rechnen. Führten sie noch einen Wachhund mit sich, so bestand kaum Aussicht unentdeckt zu bleiben. Es war nicht viel was ich aus meiner Deckung heraus gesehen hatte. In etwas mehr als zwei Kilometer Entfernung waren die Umrisse eines langen Zaunes und einen auf hohen Pfählen stehenden Wachturms zu erkennen. Dieser schien unbesetzt da ich keinen Wachposten erkennen konnte. Dann waren noch ein paar Hausdächer zwischen den dicht belaubten Baumgruppen am anderen Waldrand auszumachen. Das musste die kleine Siedlung sein, die ich mir von Anfang an als Zielpunkt aus einer alten Geländekarte herausgesucht hatte. Als Zielpunkt deshalb, weil neben ihr ein Bach eingezeichnet war, dessen Quelle auf der anderen Seite in Bayern lag. Wenn ich also den Bach entlang stromauf gehe, muss ich logischerweise irgendwann auf die Sperranlagen stoßen. Als wichtigstes Kriterium für die Auswahl dieses Ziel- und Ausgangspunktes war neben der guten Orientierungshilfe, die mir der Bach bot die Tatsache, dass auch der beste Grenzhund im Wasser keine Spuren lesen kann. Diese, zum Spuren lesen und Menschen jagen abgerichteten Hunde, habe ich als gefährlichen Gegner von vornherein bei der Fluchtvorbereitung mit berücksichtigt. Eine gummierte Zellstoffplane die ich im Rucksack bis hier mitschleppte, nähte und klebte ich in meinem Waldversteck an den Vortagen mit ebenfalls für diesen Zweck mitgeführtem Nähmaterial und Gummikleber zu einen primitiven Schwimmanzug zusammen. Vor Stunden bin ich in diesen Schwimmanzug gestiegen und ich muss mir gestehen, dass meine unter freiem Himmel durchgeführten Schneider- und Klebearbeiten nicht die Schlechtesten waren. Er passte einigermaßen und ich brauchte nur noch zu hoffen, dass die Nähte ein paar Stunden halten. Das würde genügen, denn wenn der Tag anbricht muss alles hinter mir liegen. Einen zweiten Versuch gibt es nicht. Entweder bin ich dann einer der Wenigen die es mal wieder geschafft haben die umfangreichen Sperranlagen zu überwinden, oder ich werde eingereiht in das Heer derjenigen, die wegen versuchten Grenzdurchbruchs die Strafanstalten der DDR füllen. Auch die dritte Möglichkeit, die für viele das endgültige Ende bedeutete, ist nicht auszuschließen. Sie sind im Stacheldrahtzaun verblutet oder schon im Sperrstreifen von MP-Salven niedergestreckt worden. Die Gefährdung meines Lebens wollte ich so klein wie möglich halten. So bin ich entschlossen bei Entdeckung durch eine Streife, mich zu stellen und nicht durch Flucht die Gefahr für mein Leben zu vergrößern. Aber gegen einen nervösen Finger am MP-Abzug würde auch das nichts nützen. Inzwischen habe ich die ersten größeren Gebüsche am Waldsaum der Lichtung erreicht. Jetzt kann ich mich wieder aufrichten. Ich schwitze stark unter dem luftdichten Gummianzug. Am Hals und an den Handgelenken scheuern die zerknautschten Ränder. Sie haben sich durch die Beanspruchung beim kriechen in die Haut eingerieben. Nach einigen Minuten gelangte ich an den Bach. Über die ausgewaschene steile Uferböschung ließ ich mich ins Wasser hinab. Den Bachgrund bedeckte grobes, glitschiges Geröll und ich kam sehr langsam voran. Das Wasser reichte mir nur bis zur Hüfte, aber nach kurzer Zeit war ich schon bis über die Ohren nass, denn wiederholt verlor ich das Gleichgewicht und stürzte kopfüber ins Wasser. Ohne schwimmen zu müssen wechselte ich auf die andere Uferseite. Aber hier war der Bachgrund auch mit großen glitschigen Steinen belegt. In der vorletzten Nacht bin ich schon einmal über eine so unwegsame Strecke gekommen, nur lagen da die Steinbrocken nicht unter Wasser. Trotzdem verstauchte ich mir das Fußgelenk, sodass ich einige Stunden nicht gehen konnte. Am anderen Morgen stellte ich fest, dass ich in die gesprengten Bunker einer Befestigungsanlage aus dem letzten Weltkrieg geraten war. Betonbrocken und mit zerfetztem Baustahl durchsetzte moosbewachsene Steinplatten einer gesprengten Bunkerkette bedeckten das Gelände. Eine Verletzung so kurz vor dem Ziel ist das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann. Aus diesem Grund zog ich mich wieder aufs Ufer und ging dann immer in Wassernähe langsam Stromauf. Bei Gefahr konnte ich so schnell im Bach Deckung finden. Ich sah rechts vor mir ein paar Gehöfte aus dem Dunkeln auftauchen. Mein Abstand zu diesen war aber so groß, dass die Hofhunde nicht anschlagen konnten. Ich bewegte mich nun teils aufrecht gehend und teils kriechend vorwärts. Genau vor mir sah ich mehrere hell erleuchtete Fenster ohne Gardinen, die einzigen im ganzen Umkreis. Das Gebäude dazu blieb im Dunkeln, aber an den Fenstern vorbeihuschende Gestalten ließen die Geschäftigkeit mehrerer Personen in den Räumen erkennen. Bei dieser Betriebsamkeit in unmittelbarer Grenznähe zu dieser Nachtstunde kann man eigentlich nur auf Wachstuben einer Grenzstation tippen. Das metallische Reiben und das Gekläff von Hunden kennzeichneten das Gebäude, da vor mir, eindeutig als Anlaufstation der patrouillierenden Grenzstreifen. Ich musste schnellstens ganz nah ans Bachufer zurück, denn nur im Wasser hatte ich eine Chance gegen ausgebildete Grenzhunde. Die Stunden waren weit vorgerückt. Es ging schon auf den Morgen zu. Aufkommender Bodennebel begrenzt jetzt zusätzlich die Sicht. Er ist mein einziger Verbündeter für diese letzten Meter. Die Zeit drängt. Viel zu lange habe ich bis hier her gebraucht. Bis zum Morgengrauen kann es nicht mehr weit sein. Aber noch bevor die Sonne aufgeht, muss ich auf der anderen Seite des Zaunes sein. Tagsüber kann ich mich unmöglich in diesem Gelände verstecken. Eine deutliche Spur niedergedrückten Grases zeichnet meinen Weg. Ein aufmerksamer Beobachter würde diese bei Tageslicht nicht übersehen und eine Suchaktion auslösen, dessen Ende mit Sicherheit meine Festnahme bedeutet. Ich kroch nun auf allen Vieren weiter über den Boden wobei ich vor mir das dichte hohe Gras mit den Händen teilte. So gelangte ich wieder an den Bach. Um diesen nun zwischen mich und der bedrohlich nahen Wachstation zu bringen, musste ich auf die andere Seite. An dieser Stelle war der Bach so breit und tief, dass ich nur schwimmend das andere Ufer erreichte. Mühsam zog ich mich an den überhängenden Grasbüscheln aufs Trockene und robbte nun in Ufernähe stromauf. Auf einmal stockte mir vor Schreck der Atem. Für Sekunden war ich wie gelähmt. Um mich Totenstille, das einzige was ich hörte war mein rasender Herzschlag. Ich starrte gebannt nach oben. Links vor mir sah ich das hölzerne Massivs eines Wachturmes. Unten verschwand er völlig im Bodennebel, aber die überdachte Plattform mit der Brüstung war deutlich zu erkennen. Wachposten erblickte ich nicht aber das besagt nichts. Sie können unter die Brüstung geduckt sein und mich schon im Visier haben. Werden Sie mich anrufen bevor Sie schießen? Dass man mich so nahe herankommen ließ, kann ich verstehen aber jetzt wo sie sehen, ich schaue nach oben und habe ihren Wachturm entdeckt, müssen Sie mich doch anrufen. Einige Minuten verharrte ich regungslos. Es geschah nichts. Außer einem kurzen Hundegebell aus der Richtung der Wachstation auf der anderen Bachseite blieb alles ruhig. Unablässig auf den Turm starrend, kroch ich nun langsam rückwärts. Ein paar Meter noch und ich muss am Bach sein. Mit jeder Bewegung, die ich mich rückwärts schob kam auch meine Hoffnung wieder. Ich erreichte das Ufer ohne das sich auf dem Wachturm etwas rührte. Lautlos ließ ich mich ins Wasser gleiten. Hier konnte man mich nun nicht mehr sehen. Bis zur Brust im Wasser, mit den Händen in der glitschigen Uferböschung Halt suchend, tastete ich mich weiter vorwärts. Jetzt konnte ich nur noch verschwommen die Umrisse des Wachturms erkennen. Von dort droht mir keine unmittelbare Gefahr mehr. Nach einigen Metern wird er ganz im Nebel verschwunden sein. Aber nun heißt es, auf Signalleitungen und Stolperdrähte aufpassen, denn ich musste mich in unmittelbarer Nähe des Grenzzaunes befinden. Wegen der Strömung hatte ich unter Wasser kaum mit einer Signalleitung zu rechnen. So konzentrierte ich mich auf den Bereich über der Wasseroberfläche und der Uferböschung. Vor jedem Schritt versuchte ich mit ausgestrecktem Arm und konzentriertem Blick über dem Boden gespannte Signaldrähte zu finden. Das war sehr mühsam aber bei diesem Nebel die einzige Methode, um das Auslösen einer Signalvorrichtung zu verhindern. Die Nähte meines Schwimmanzugs waren unter den Armen aufgerissen. Immer wenn mich der unwegsame Bachgrund zu einer akrobatischen Gleichgewichtsübung veranlasste, spürte ich es von meiner Achsel kalt nach unten laufen. Durch die physische Anstrengung ist mir sehr heiß geworden und ich empfinde das eindringende Wasser als richtige Erfrischung. Einige zehn Meter hatte ich so zurückgelegt, als vor mir leises Plätschern und Glucksen ein Hindernis im Wasser ankündigte. Jetzt wurde auch die dichte Grasnarbe von einer vegetationsfreien Erdscholle abgelöst. Das musste der umgepflügte Streifen vor dem Zaun sein. Und da war er auch schon. Dicht am Ufer, unmittelbar hinter dem gepflügten Streifen sah ich einen hohen Betonpfeiler. Nach oben ging er in einen Bogen über. Das Hindernis im Wasser erkannte ich jetzt, als in die Strömung gerammte Holzpfosten, die einen mit Bohlen belegten Laufsteg trugen. Das Ende des Laufstegs verschwand im Nebel. Der Bach durchfloss hier wohl einen größeren Teich, sodass ich nicht bis zum anderen Ufer sehen konnte. Mein weiteres Vorgehen stand fest. Ich musste im Wasser unter den Laufsteg hindurch auf die andere Seite des Zaunes gelangen. Noch vorsichtiger als bisher nach Signaldrähten tastend schob ich mich durchs Wasser bis an den Zaun. Nun stehe ich vor dieses letzte Hindernis und beim Anblick dieser Sperranlage schwindet meine ganze Zuversicht. Straff wie Gitarrenseiten spannte sich der Stacheldraht zwischen den Betonpfeilern. Der Drahtabstand betrug nur eine Handbreite. Etwa vier Meter hinter dem ersten Zaun befand sich ein Zweiter von gleicher Beschaffenheit. Beide Zäune führten über je einen Laufsteg ans andere Ufer des Baches. Aber nicht nur über den Laufsteg, sondern auch unter den Holzplanken, bis weit ins Wasser war der Stacheldraht gespannt. Vergeblich suchte ich nach einer Lücke. Unter Wasser war der Zaun genauso undurchdringlich wie über Wasser. Mein Plan, mich unter dem Laufsteg hindurch auf die andere Seite des Zaunes zu begeben, war also nicht durchführbar. Eine andere Möglichkeit musste schnell gefunden werden, denn die Zaunpatrouille konnte jederzeit anlaufen. Ich stieg aus dem Wasser ans Ufer und untersuchte den Draht zwischen den ersten beiden Betonpfeilern genauer. Dabei hinterließ ich deutlich Fußabdrücke auf dem gepflügten Streifen vor dem Zaun. Ein Überklettern schied von vornherein aus. Der dicht verdrahtete Bogen in vier bis fünf Meter Höhe machte dies unmöglich. Auch zwischen Draht und Erdboden gab es keine Vertiefung, welche ein Durchkriechen erlauben würde. Der unterste Draht spannte sich direkt über den trockenen, lehmharten Boden. Ohne Hilfsmittel eine Kriechmulde zu graben, würde zu lange dauern. Ich ging zur Mitte der beiden Pfeiler und zog in Hüfthöhe die Drähte auseinander. Durch den entstandenen Zwischenraum steckte ich einen Fuß. Die Drähte waren jetzt bis aufs Äußerste gespannt. Bei meinen Bemühungen, mich ganz durchzuzwängen, verhakte sich der Stacheldraht auf meinen Rücken. Das auf die Brust gebundene Päckchen mit meinen persönlichen Papieren war auf den Weg bis hier her genau richtig platziert. Es gab mir so die notwendige Bewegungsfreiheit im Gelände. Aber jetzt störte es beträchtlich, denn der Stacheldraht hatte sich auch darin verfangen. Mit beiden Händen gelang es mir den Draht auf der Brust freizumachen und weiter zu schieben. An den verhakten Draht im Rücken kam ich nicht heran. Ich versuchte mich mit Gewalt loszureißen. Der Draht gab auch etwas nach, sprang aber gleich zurück und verhakte sich an anderer Stelle erneut mit seinen Zacken in meinen Rücken. Dabei schlugen mehrere bis zum Zerreißen gespannte Drähte klirrend aufeinander. Ein lautes Scheppern und metallisches Surren durchdrang die Stille. Dieses Geräusch musste kilometerweit zu hören sein. Das Klirren und Schwirren der schwingenden Drähte war noch nicht ganz verstummt, als ein Scheinwerfer die Dunkelheit zerriss und mich und meine Umgebung erfasste. Ich erstarrte vor Entsetzen. Angst und der Gedanke 'jetzt ist alles vorbei' beherrschten die ersten Augenblicke. Dann überkam mich eine große Resignation verbunden mit einem Gefühl der Erleichterung das nun alle Strapazen der letzten Wochen ein Ende haben. Neben den Bildern aus Phantasie und Angst projizierte mir mein Gedächtnis, wohl in böser Vorahnung dessen was mich erwartet, immer wieder Darstellungen aus dem Knast. Vorkommnisse und Begebenheiten aus Strafanstalten der DDR, die ich versucht hatte zu vergessen. Aber zu tief haben sich diese Bilder in meinen Gedächtnis gegraben und jetzt in dieser hoffnungslosen Situation, vom Scheinwerfer erfaßt im Stacheldraht festhängend, sah ich all das wieder woran ich mich nie mehr erinnern wollte. Meine Festnahme nach dem missglückten Fluchtversuch. Verhöre die Nacht durch bis zum Morgen. Ich spürte die Handschellen die mich während des Transports an den Mitgefangenen ketteten. Aber am deutlichsten sah ich die Zellen in denen ich einige Zeit gefangen war. Zehn Mann in einer engen Zelle. Kleine und große Ganoven, Betrüger, Räuber und Sittenstrolche die zum Teil mit ihren Taten noch prahlten. Da war der Typ, der den Straßenpassanten die Brieftaschen klaute und jetzt von seiner Verbrecherkarriere träumt und der alte verwirrte Mann, der tagelang kein Wort redete, in einem Bilderbuch blätterte und leise vor sich hinschluchzte. Und dann der Lehrer der meinen Fluchtversuch als Verrat an den Staat bezeichnete, selber aber minderjährige Schülerinnen während des Nachhilfeunterrichtes sexuell mißbrauchte. All diese Typen sah ich nun wieder. Die Luft in der Zelle war zum schneiden. Bei der ständigen Graupensuppe zu Mittag und der Überbelegung saß dauernd einer auf der Kloschüssel und Einige brüteten Ihr Produkt auch noch aus. Körperhygene war für manche ein Fremdwort. Es kam nur wenig Frischluft durch die Gitterstäbe des einzigen, noch teilweise zugemauerten Fensters. Meine anschließende Verlegung in eine Schwerpunktzelle brachte mir neue Eindrücke vom niedrigen Vermögen menschlichen Verhaltens. Hier mußte ich mit noch zwei Mitgefangenen auf einen Mörder aufpassen. In dieser Zelle ging Tag und Nacht das Licht nicht aus. Zwei von uns mußten ständig wach sein um eventuelle Selbstmordversuche des zu Beaufsichtigenden verhindern zu können. Das Essen war hier etwas besser und man durfte sich auch am Tage auf die Pritsche legen, was in den anderen Zellen streng verboten war. Überraschend, alle paar Wochen war Filztag. Da mussten wir raus auf den Gang und uns bis auf die nackte Haut ausziehen. Dann kam das Kommando; Bücken, Backen auseinander und während uns einer der Beamten buchstäblich bis durch den braunen Ring sah und dann die Kleider durchsuchte, klopfte ein anderer die Gitterstäbe in der Zelle ab und drehte die Matratzen um. Ich habe hier Typen kennengelernt, denen machte das alles nichts aus, die kannten sich hier aus und kamen anscheinend gut zurecht. Aber draußen in der zivilisierten Welt würden sie mit den hier gezeigten Verhaltensformen nie zurecht kommen. Für mich war der Aufenthalt hinter Gittern sehr belastend. Ich bemühte mich die Ereignisse nur oberflächlich zu registrieren, um sie so schnell wie möglich wieder zu vergessen. Aber jetzt wo ich hier im Stacheldraht festhänge, hindern mich diese Bilder immer wieder daran meine Gedanken zu ordnen. Ruhig bleiben, nur nicht bewegen. Das war die letzte Verhaltensanweisung, die seit dem Aufblitzen des Scheinwerfers noch in meinem Gedächtnis haftet. Daran hielt ich mich. Ohne den Kopf zu drehen versuchte ich den Standort des Scheinwerfers auszumachen. Wegen des Nebels warf das Licht keine Schatten, nur eine diffuse Helligkeit umgab mich. Aber mit dem Einschalten des Scheinwerfers hatte ich ein klickendes Geräusch gehört. Es kam von der anderen Seite des Baches hinter mir. Allmählich ordneten sich wieder meine Gedanken. Wenn der Beobachtungsposten hinter dem Scheinwerfer dicht am Zaun steht, so könnte er mich mit seiner Blickrichtung längst des Zaunes vielleicht gar nicht sehen. Ich weiß nicht ob es Minuten oder nur Sekunden waren die ich so reglos verharrte. Von vorne hörte ich ein leises stampfen das aber schnell lauter wurde. Ich bin selbst mal Patrouille gelaufen bei Wehrübungen der NVA und so erkannte ich sofort, das waren die festen Tritte schwerer Stiefel, die im Laufschritt über den harten Boden längst des Zaunes auf mich zueilten. Vielleicht wollte der Beobachtungsposten am Scheinwerfer die auf mich zulaufende Streife nicht blenden, oder er suchte nur weiter hinter mir den Zaun ab, jedenfalls ließ die Helligkeit um mich plötzlich stark nach, so als ob der Scheinwerfer abgeblendet wurde. Diese Gelegenheit nutzte ich und riss mich mit einem kräftigen Ruck vom Zaun los. Das erneute laute, schwingende Klirren der Drähte vermischte sich mit dem stampfenden Tritt der anlaufenden Grenzpatrouillie. Ich befand mich jetzt auf den schmalen Streifen zwischen den beiden Zäunen und suchte fieberhaft nach einer Deckung. Aber nur spärliche Grasbüschel bedeckten den harten Boden. Dicht hinter einem Zaunpfosten warf ich mich auf die Erde. Ich hörte den keuchenden Atem der Grenzsoldaten, die mit hastigem Schritt dicht an mir vorbei liefen. Hätte ich den Arm unter den Stacheldraht geschoben, so wären Sie darüber gestolpert. Laut polterten die Bohlen unter dem Tritt der Stiefel, als sich die Streife über den Laufsteg ans andere Ufer in Richtung Wachstation entfernte. Mir war klar, jetzt wird eine große Suchaktion eingeleitet und ich hatte zwischen dem Doppelzaun keine Chance unentdeckt zu bleiben. Durch den zweiten Zaun kriechen wagte ich nicht, denn der Lärm aufeinanderschlagender Drähte würde erneut die Aufmerksamkeit des Wachhabenden hinter dem Scheinwerfer auf diese Stelle richten. Mit wenigen Schritten erreichte ich den Bach. Hier spannte sich der Doppelzaun über je einen Laufsteg ans andere Ufer. Geräuschlos ließ ich mich zwischen den beiden Stegen ins Wasser. Dabei vertraute ich auf mein Glück, denn wenn sich der Stacheldraht auf westlicher Zaunseite so wie auf östlicher Seite unter den Laufsteg bis ins Wasser spannt, sitze ich hier in der Falle. So meine Gedanken als ich mich schwimmend vom Ufer entfernte. Von der Wachstation drang jetzt Lärm herüber. Laute Stimmen, Kommandos, Hundegebell und ein Motor wurde angelassen. Nur wenig Licht drang bis zur Wasseroberfläche vor. Meine Augen hatten sich aber schon der Dunkelheit angepasst. Mit anstrengendem Blick suchte ich zwischen den glitschigen Pfählen nach Drähten. Ich sah keine. Auch unter Wasser konnte ich keine ertasten. Der Zaun mußte also oberhalb der Bohlen enden. Leise schwamm ich unter dem Steg hindurch, welcher gleich darauf im Dunkel verschwand. Mit quietschenden Bremsen hielt ein Auto in der Nähe. Türen schlugen, Getrampel, Kommandos, Hundegebell. Eilig aber leise schwamm ich ans Ufer. Die Böschung war steil und hoch. Bis zum Hals drückte ich mich unter Wasser. Mein Gesicht versteckte ich hinter überhängenden Grasbüscheln. Nun fühlte ich mich relativ sicher, weder Mensch noch Hund würden mich hier finden. Auf einmal wurde es wieder hell. Mit Handscheinwerfern suchte man vom Laufsteg aus das Wasser und die Uferböschung ab. Durch den Grasvorhang vor meinem Gesicht sah ich in den Schein der Lampen die vor mir hin und her schwenkten. Dann wurde es wieder Ruhig um mich. Die Suchaktion konzentrierte sich jetzt auf der östlichen Seite des Zaunes. Dort hatte man wohl meine Spuren entdeckt, die ich in dem gepflügten Streifen hinterließ. Auf dem harten Boden zwischen dem Doppelzaun würden sie keine Spuren finden und so auch nicht meinen Weg durchs Wasser bis hier unter die Uferböschung ausmachen können. Das Auto fuhr wieder ab und der Lärm der Suchmannschaft entfernte sich immer mehr. Sie verfolgten jetzt wohl meine Spur niedergedrückten Grases am Bachufer entlang bis hin zum Waldrand. Mir wurde kalt. Durch aufgerissene Nähte meines Schwimmanzuges drang das Wasser. Ich mußte raus, denn langsam aber stetig saugte sich meine Kleidung unter dem Gummi voll Wasser und wurde immer schwerer. Mühsam zog ich mich die Böschung hinauf. Dabei sammelte sich das eingedrungene Bachwasser im Schwimmanzug und formte ihn bis zu den Knien zu zwei Ballons. Oben angekommen bemühte ich mich vergebens meine Gummistiefel auszuziehen. Ich mußte sie zerschneiden. Mit Messerstiche durch Stiefel und Gummianzug hinter der Ferse befreite ich mich vom Ballast des eingedrungenen Wassers. Aufrecht stehend sammelte sich sofort das Wasser wieder in den Stiefeln und behinderte mich auch mit diesen laut qatschenden Geräusch am weiter gehen. Ich zerschnitt die Stiefel so, dass meine Füße frei waren. Auf Socke lief ich dann über eine große freie Graßfläche einigen Lichtern entgegen, die mir die Richtung zur nächsten Ortschaft in Bayern wiesen. Ich blickte mich noch einmal um, sah die Silhouette des Grenzzaunes sich im Nebelschleier den Hügel hinauf winden und wußte, jetzt hast du es geschafft. Trotz meiner Erschöpfung war mir zum Singen zumute. Ich hatte viel gewagt und mit einer guten Portion Glück auch gewonnen. Und während ich nun auf sicherem Weg der nächsten Ortschaft entgegen ging, überkam mich ein unbeschreibliches Glücksgefühl, eine Freude darüber, dass ich die Entbehrungen, Strapazen und Gefahren der letzten Wochen unbeschadet überstanden habe und jetzt ein neues Leben im freien Teil Deutschlands aufbauen konnte.

Autor und Urheber: Jürgen Blask (2019)